<strike id="k8ec2"></strike>

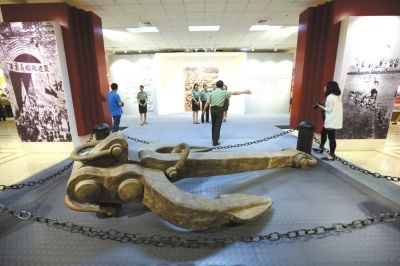

北洋水師旗艦“定遠(yuǎn)”號的鐵錨昨天亮相軍博抗日展覽。 記者王海欣攝

2014年,又逢甲午。120年前的7月25日,中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)。這場戰(zhàn)爭的結(jié)果使中日兩國自此國運(yùn)殊途,中華民族一步步走到了亡國滅種邊緣。甲午年,成了中國的命運(yùn)轉(zhuǎn)折之年。

甲午戰(zhàn)爭,民之痛、國之殤,以史為鑒知興替。120年后的甲午年,被中國人稱作全面深化改革的開局之年,習(xí)近平年初擔(dān)任了中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長。而在今年在公開場合講話中,習(xí)近平兩提“甲午”,其中在中國科學(xué)院和中國工程院院士大會(huì)上,強(qiáng)調(diào)堅(jiān)定不移走科技強(qiáng)國之路。

會(huì)連戰(zhàn)憶“甲午剜心之痛”

時(shí)間:2014年2月18日

“今年是甲午年。120年前的甲午,中華民族國力孱弱,導(dǎo)致臺灣被外族侵占。這是中華民族歷史上極為慘痛的一頁,給兩岸同胞留下了剜心之痛。”

2月18日,中共中央總書記習(xí)近平在釣魚臺國賓館會(huì)見中國國民黨榮譽(yù)主席連戰(zhàn)及隨訪的臺灣各界人士時(shí)說,在臺灣被侵占的苦難歲月里,無數(shù)臺灣同胞用鮮血和生命來證明自己是中國人,是中華民族大家庭中不可分離的成員。

■解讀

談“甲午”表明維護(hù)祖國統(tǒng)一是主流

旅日作家薩蘇介紹,甲午戰(zhàn)爭和臺灣關(guān)系十分密切,《馬關(guān)條約》簽訂后,臺灣人民自發(fā)抵抗,黑旗軍也加入此行列。這場戰(zhàn)爭日本稱為乙未戰(zhàn)爭,這場戰(zhàn)爭又打了將近一年臺灣才淪陷,而臺灣人民在這場戰(zhàn)爭中付出的犧牲極大。

在這次戰(zhàn)爭后臺灣人民也一直堅(jiān)持著“中華衣冠”。“我們可以看到,1919年在臺灣拍攝的照片中,臺灣士紳的服裝依舊是沒有頂戴花翎的清朝士紳服裝,保持中華衣冠,這一點(diǎn)難能可貴。”薩蘇說。

臺灣在這次戰(zhàn)爭中的抵抗是值得后人敬仰的,他們?yōu)榫S護(hù)祖國統(tǒng)一和中華幾千年傳統(tǒng)付出了很大犧牲。薩蘇認(rèn)為,習(xí)近平的這一評價(jià),表示了國家對在這場戰(zhàn)爭中臺灣人勇氣的承認(rèn)。

在日本佐世保海軍基地至今還有當(dāng)年臺灣抗日軍民所使用的大炮,這種大炮很多是嘉慶和道光年間制造的,但臺灣人民當(dāng)時(shí)就用這樣的武器抗日。“肯定他們也表明了當(dāng)年維護(hù)祖國統(tǒng)一的主流。”薩蘇說,過去的歷史無法選擇,但是現(xiàn)在的事情是可以把握的,所以不應(yīng)該讓歷史重演。如果臺灣同胞能夠與大陸同胞榮辱與共,在血濃于水情境下,雙方肯定能開創(chuàng)一個(gè)美好未來。

“甲午之年”院士大會(huì)提創(chuàng)新

時(shí)間:2014年6月9日

“今年是甲午年。甲午,對中國人民和中華民族具有特殊的含義,在我國近代史上也具有特殊的含義。”

在6月9日召開的兩院院士大會(huì)上,習(xí)近平說,回首我國近代史,中華民族遭受的苦難之重、付出的犧牲之大,在世界歷史上是罕見的。習(xí)近平強(qiáng)調(diào),要實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的目標(biāo),我們就必須堅(jiān)定不移貫徹科教興國戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)定不移走科技強(qiáng)國之路。

■解讀

“甲午”戰(zhàn)敗輸在科技輸在體制

軍科院世界軍事研究部原副部長羅援將軍說,甲午戰(zhàn)爭作為一段恥辱史,對中華民族來說錐心刺骨,歷史教訓(xùn)非常深刻,落后必然挨打。習(xí)近平在院士大會(huì)上談及甲午歷史,提倡科技是第一生產(chǎn)力,“這體現(xiàn)了對科技人才的重視,實(shí)際上戰(zhàn)斗力的較量就是科技和人才的比拼。”羅援說。

薩蘇表示,甲午戰(zhàn)爭前后中國科技發(fā)展極大影響了國運(yùn)。1870年開始,中國開始“同光中興”時(shí)代,也出現(xiàn)了一次科技發(fā)展高潮,主要是向先進(jìn)國家學(xué)習(xí)。當(dāng)時(shí)日本也在進(jìn)行科技改造,在國家政策鼓勵(lì)下,日本科技水平在一定程度上超過清王朝,使日本在甲午戰(zhàn)爭中占盡優(yōu)勢,如日本專家下瀨雅允研制的炸藥使日軍在海戰(zhàn)中具有了很大優(yōu)勢,炮彈威力大,北洋水師深受其害。可見日本科技發(fā)展極大推動(dòng)了日本走上強(qiáng)國之路。

“我們不僅輸在體制上,也輸在科技上,當(dāng)然根子還是在體制上,因?yàn)榉饨ㄍ醭w制對于科技發(fā)展的鼓勵(lì)是不夠的。”薩蘇表示,習(xí)主席講話表明他清楚意識到甲午戰(zhàn)爭我們輸在什么地方,也符合一直強(qiáng)調(diào)的“科技是第一生產(chǎn)力”原則。不管是對國防還是對于國家的繁榮昌盛,科技都是非常重要的力量。作為大國,我國科技不可能完全依賴國外,必須要有自力更生的能力,中國科學(xué)院和工程院就成了踐行這種努力的基地。(記者潘珊菊實(shí)習(xí)記者安冬雪)