<strike id="k8ec2"></strike>

本報記者 王樂文 龔仕建 張丹華

2022年08月06日08:43 來源:人民網(wǎng)-人民日報

|

|

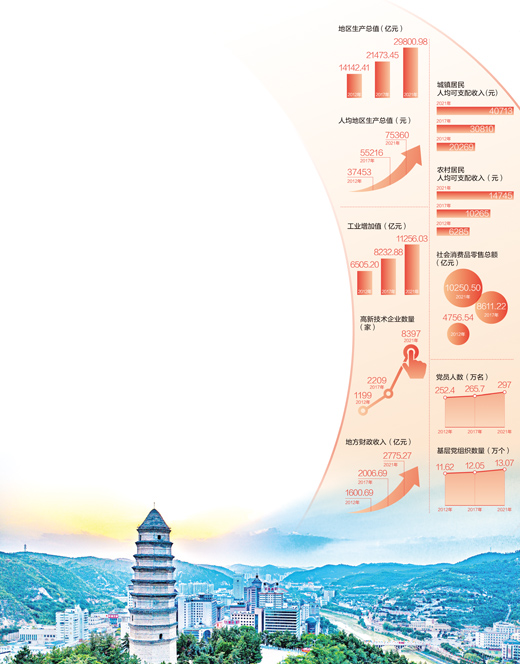

數(shù)據(jù)來源:中共陝西省委組織部 陝西省統(tǒng)計局、科技廳 |

黨的十八大以來,習近平總書記情系三秦百姓、關心陝西發(fā)展,來陝西考察並發(fā)表重要講話,作出“五個扎實”“五項要求”“譜寫陝西高質量發(fā)展新篇章”等重要指示,提出了“在新時代也要有勇立潮頭、爭當時代弄潮兒的志向和氣魄”的明確要求,為陝西新時代各項工作提供了根本遵循。

十年間,陝西牢記總書記殷殷囑托,緊抓西部大開發(fā)、共建“一帶一路”等重大發(fā)展機遇,2021年全省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值29800.98億元,按不變價格計算,比上年增長6.5%。2022年上半年,全省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值15252.34億元,按可比價格計算,同比增長4.2%。

新時代的陝西,正勇立潮頭、爭當時代弄潮兒:這裡是共建“一帶一路”的重要節(jié)點和向西開放的前沿﹔是服務構建新發(fā)展格局和服務國家科技自立自強的重要力量﹔是實施黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展、新時代推進西部大開發(fā)形成新格局等國家戰(zhàn)略的重要省份。

“我們必須更好扛起國家使命,在高質量發(fā)展中不斷實現(xiàn)高水平追趕超越,在國家戰(zhàn)略全局中發(fā)揮更大作用。”陝西省委主要負責同志表示。

老區(qū)新貌:

紅色精神賡續(xù)傳承

盛夏踏進梁家河村,兩側曾經(jīng)光禿禿的黃土山,如今已滿目蔥蘢。山溝溝裡,知青井、沼氣池、老磨坊還是老模樣,引得如織游人駐足遐想舊光景。

梁家河人的新日子正紅紅火火,2021年全村農(nóng)民人均純收入18120元。村民石春陽說:“真盼總書記再來,看看我們現(xiàn)在的好光景。”

2015年2月13日一大早,習近平總書記從北京乘飛機到延安,轉乘汽車前往延川縣文安驛鎮(zhèn)梁家河村看望村民。

當日下午,習近平總書記在中國延安干部學院主持召開陝甘寧革命老區(qū)脫貧致富座談會並指出:“我們實現(xiàn)第一個百年奮斗目標、全面建成小康社會,沒有老區(qū)的全面小康,特別是沒有老區(qū)貧困人口脫貧致富,那是不完整的。”

擼起袖子加油干!2019年5月,延川、宜川兩縣退出貧困縣序列。至此,延安市老區(qū)人民告別絕對貧困。

“山溝裡把溫棚建,荒山變成花果園,修學校、幼兒園,給老年人修個幸福院……兩不愁三保障,家家戶戶過小康。”綏德縣張家砭鎮(zhèn)郝家橋村村民自編的順口溜生動地描繪了近年來村裡的巨變。

日頭爬上山,郝家橋村村民侯志榮起個早,把自家小院灑掃一新。撩開門簾,蒸鍋“咕嘟咕嘟”吐著水汽,羊肉包子的香味飄滿屋。侯志榮盤腿上炕,滿是感慨:“以前躺在這老窯,土末往下掉,起床一臉灰。政府出一點,自己掏一點,窯洞修得跟新的一樣,咋能不感謝黨帶來的好日子。”

郝家橋村是一個擁有光榮歷史的陝北紅色村莊。1944年7月,郝家橋村被評為陝甘寧邊區(qū)“農(nóng)村楷模”。2021年2月,郝家橋村又被授予“全國脫貧攻堅楷模”榮譽稱號。在這裡,紅色精神賡續(xù)傳承。得益於豐富的紅色資源,這幾年郝家橋村的旅游業(yè)也開始興旺,外地游客不斷增多。產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展不僅讓村民的腰包漸漸鼓起來,也照亮了郝家橋村的鄉(xiāng)村振興路。

小城鎮(zhèn)是縣域經(jīng)濟發(fā)展的有力抓手。去年底,陝西省啟動100個鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)建設工作,郝家橋村所在的張家砭鎮(zhèn)成為百鎮(zhèn)之一。截至6月底,100個鎮(zhèn)共完成投資58.2億元。

綠水青山“打底”,特色產(chǎn)業(yè)支撐。為鞏固脫貧攻堅成果,接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興,陝西省出臺脫貧地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,大力發(fā)展蘋果、畜牧業(yè)、設施農(nóng)業(yè)三大主導產(chǎn)業(yè)和茶葉、中藥材、紅棗等區(qū)域型主導產(chǎn)業(yè)。2021年,全省56個摘帽的貧困縣、區(qū),農(nóng)村居民可支配收入從2015年的7692元增至13909元,年均增長10.4%。

黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,從繁榮紅色文化到優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,從發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)到完善公共服務體系……陝西的老區(qū)發(fā)展日新月異,步入高質量發(fā)展快車道。

科技賦能:

創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈加速融合

在陝西西咸新區(qū)西部創(chuàng)新港二期——秦創(chuàng)原生態(tài)科創(chuàng)島項目工地上,機械轟鳴聲、車輛鳴笛聲、建材交織碰撞聲此起彼伏。一個影響陝西發(fā)展軌跡的科創(chuàng)“高地”,在這裡加速隆起。

2021年,陝西省委、省政府啟動建設秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅動平臺,力求把秦創(chuàng)原打造成為全省創(chuàng)新驅動發(fā)展的總源頭和總平臺。

一塊如同橡皮泥的材料,可以在外力的作用下被延展拉伸,一旦遇到外力沖擊,就又“遇強則強”,變得堅硬無比。這就是西咸新區(qū)的企業(yè)陝西拓銳考新材料科技有限公司的產(chǎn)品——一款納米智能吸能材料。“它可以幫助人體或者設備進行有效防護。”西安交通大學教授張彥峰介紹,這是秦創(chuàng)原春種基金第001號項目,僅4個月就實現(xiàn)了成果轉化,從“書架”走向了“貨架”。

“一年多來,陝西全力建設秦創(chuàng)原,堅持企業(yè)主體、人才主力、市場主導、政府主推。”秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅動平臺建設工作領導小組辦公室主任、陝西省科技廳廳長孫科介紹,在秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅動平臺帶動下,2021年陝西全省科技型中小企業(yè)數(shù)量、高新技術企業(yè)數(shù)量、技術合同成交額增長均超過30%。

陝西作為科教資源大省,擁有百余所高校、1300多家科研機構、上百萬專業(yè)技術人才。科技部中國科技信息研究所發(fā)布的《國家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力評價報告2021》顯示,西安市創(chuàng)新能力位居全國第七,領跑西北地區(qū)。

為挖掘人才潛力,儲備科創(chuàng)經(jīng)濟發(fā)展動能,今年4月,陝西省啟動科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展倍增計劃,力爭到2024年底,實現(xiàn)科技型中小企業(yè)、高新技術企業(yè)及其中的規(guī)模以上企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量在“十三五”末的基礎上翻一番。

創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)造、創(chuàng)優(yōu)。按照規(guī)劃,屆時,陝西科技型中小企業(yè)將達2萬家,高新技術企業(yè)突破1.2萬家,其中規(guī)模以上企業(yè)不少於2000家﹔專精特新“小巨人”企業(yè)達150家。

在秦創(chuàng)原建設引領下,陝西全省科技創(chuàng)新生態(tài)正在持續(xù)優(yōu)化:商洛市探索“飛地創(chuàng)新、離岸孵化、回遷發(fā)展”模式﹔銅川市設立2億元的高新科技成果創(chuàng)業(yè)投資基金……陝西全省范圍內創(chuàng)新資源涌流。

今年春天,《西安都市圈發(fā)展規(guī)劃》獲得批復,開啟新的篇章。在這個創(chuàng)新高地上,科技創(chuàng)新、機制創(chuàng)新的活力正不斷涌現(xiàn)。

綠水青山:

一份守護一份責任

位於秦嶺深處的漢中市寧強縣漢源街道漢水源村,一條清澈的小溪蜿蜒流淌,它就是玉帶河,漢江之源。

在寧強縣環(huán)境保護監(jiān)測站工作11年的俞波,每兩個月就要去玉帶河監(jiān)測斷面取一次水樣,監(jiān)測源頭水質情況。“一旦發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件,我們都要第一時間趕赴現(xiàn)場進行環(huán)境監(jiān)測、影響評估和應急處置,把環(huán)境污染和各種影響迅速降到最低。”俞波說。

漢江,長江最大的支流,亦是“南水北調”中線工程的核心水源,丹江口水庫庫區(qū)70%的水源來自陝南的漢江和丹江。

護一江清水,潤京津冀豫人家。陝西通過移民搬遷、小流域治理、取締污染企業(yè)、加大環(huán)保投入等,換來6.27萬平方公裡漢江、丹江流域的河湖水質和生態(tài)環(huán)境安全,保証了出境水質常年穩(wěn)定在Ⅱ類標準。

一江清水一路北上,源源不斷地潤澤著北京、天津、河北、河南等地20多個大中城市、100多個縣(市),近6000萬人直接受惠,1億多人間接受益。

保護好秦嶺生態(tài)環(huán)境,對確保中華民族長盛不衰、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有十分重大而深遠的意義。

陝西省把秦嶺生態(tài)環(huán)境保護和修復工作擺上重要位置,開展秦嶺生態(tài)空間治理十大行動,推進秦嶺典型受損森林生態(tài)系統(tǒng)修復試驗樣板基地建設,實施秦嶺生態(tài)保護和修復項目建設71.1萬畝。

地跨長江、黃河兩大流域,陝西環(huán)保責任重大。尤其是黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展重大戰(zhàn)略的實施,對黃河流域生態(tài)環(huán)境保護提出了更高標準:堅持不懈開展退耕還林還草,推進荒漠化、水土流失綜合治理,推動黃河流域從過度干預、過度利用向自然修復、休養(yǎng)生息轉變,改善流域生態(tài)環(huán)境質量。

“治理黃河,關鍵在減沙控沙。”陝西省水土保持和移民工作中心主任楊穩(wěn)新介紹,遵循黃土高原地區(qū)植被分布規(guī)律,陝西以草固沙、以林攔沙、以壩留沙,持續(xù)推進水土流失綜合治理,進入黃河的泥沙量不斷減少。

“溝裡筑道牆,攔泥又收糧。”陝北百姓口中的“牆”,指的是淤地壩——黃土高原地區(qū)創(chuàng)造的水土保持工程措施:溝底筑壩,滯洪、攔泥、淤地、蓄水,讓荒溝裡“長”出良田。

截至2021年底,陝西已累計建成淤地壩3.4萬座,淤地壩累計攔泥沙58億噸。眼下,陝北的溝壑間施工正酣,“十四五”時期將新建淤地壩、攔沙工程設施2680多座,預計攔泥沙量1660萬噸。

陝西省水利廳相關負責人介紹,省內黃河流域年均入黃泥沙量已由20世紀末的8億多噸減至目前的2.68億噸,下降2/3。

建功新時代,三秦兒女正向第二個百年奮斗目標奮勇前進,力爭在全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的征程中作出新的更大貢獻。

《 人民日報 》( 2022年08月06日 05 版)

| 相關專題 |

| · 專題報道 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“黨史學習教育”官微