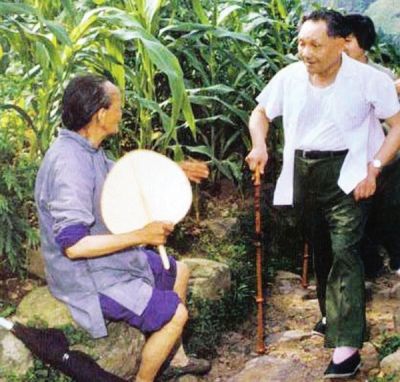

1980年夏,小平在了解農(nóng)民生產(chǎn)生活情況。

鄧小平始終把人民利益放在首位,致力於人民生活水平的提高,人民生活富裕幸福是他思考問題的出發(fā)點和落腳點。中國農(nóng)民是中國人民的主體,農(nóng)民的富裕幸福必然具有優(yōu)先的戰(zhàn)略地位。鄧小平指出,“中國社會是不是安定,中國經(jīng)濟能不能發(fā)展,首先要看農(nóng)村能不能發(fā)展,農(nóng)民生活是不是好起來。翻兩番,很重要的是這百分之八十的人口能不能達到。”

鄧小平農(nóng)民脫貧致富思想,是以消滅貧窮論為基礎(chǔ)和理論出發(fā)點展開的。它包括互相聯(lián)系的三個組成部分,即農(nóng)民脫貧論、農(nóng)民致富論、農(nóng)民扶貧論。

農(nóng)民脫貧論

改革脫貧是鄧小平脫貧思想的重要特征。他指出:“要擺脫貧窮,就要找到一條比較快的發(fā)展道路。”這條道路,就是“根據(jù)自己的特點,自己國家的情況,走自己的路”,就是走中國特色的社會主義建設(shè)之路,就是走改革之路。為此,他倡導(dǎo)農(nóng)村改革,尊重農(nóng)民的選擇。農(nóng)村改革實際上是社會主義按勞分配原則在廣大農(nóng)村的恢復(fù),既是公平的,也是合理的,充分地調(diào)動了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性,第一次在中國歷史上基本解決了中國農(nóng)民的溫飽問題,標志著鄧小平農(nóng)民脫貧思想的偉大勝利。

在中國,農(nóng)業(yè)是弱質(zhì)產(chǎn)業(yè),農(nóng)民是弱勢群體,許多農(nóng)民脫貧容易,返貧更容易。因此,鄧小平諄諄告誡廣大干部不能產(chǎn)生麻痺思想,要始終鞏固農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位。他說,“農(nóng)業(yè)問題要始終抓得很緊。農(nóng)村富起來容易,貧困下去也容易,地一耕不好農(nóng)業(yè)就完了。”可見,防止農(nóng)民返貧也是鄧小平農(nóng)民脫貧思想的一項重要內(nèi)容。進入新世紀以來,隨著我國加入WTO,農(nóng)民脫貧會面臨一些新情況,如農(nóng)民“賣難”問題會更加突出﹔鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展會遇到新的困難,城市下崗職工增加,由此將影響農(nóng)民非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)機會等等。所有這些,都會增加農(nóng)民返貧人口數(shù)。我們必須盡快建立健全農(nóng)村社會保障體系,加快農(nóng)民合作化進程,從而為防止農(nóng)民返貧提供堅實的制度保証。

農(nóng)民致富論

鄧小平農(nóng)民致富論包括農(nóng)民致富性質(zhì)、致富方法、致富道路、致富保証等內(nèi)容。

關(guān)於致富性質(zhì),鄧小平指出社會主義的根本任務(wù)是解放和發(fā)展生產(chǎn)力,提出“致富不是罪過”,鼓勵廣大農(nóng)民大膽致富。他提出,農(nóng)民致富的基本方式是勤儉勞動、科技致富、合法經(jīng)營和發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。勞動致富、科技致富、經(jīng)營致富是農(nóng)民致富的三種基本方式。在社會主義市場經(jīng)濟條件下,這三者的關(guān)系是:勤勞是農(nóng)民致富的起點,也是農(nóng)民致富持久的動力﹔科技是農(nóng)民致富的依托,沒有科技知識則難以尋找致富的門路﹔善於經(jīng)營則是農(nóng)民致富的訣竅,沒有經(jīng)營則不能實現(xiàn)致富的質(zhì)的飛躍。

關(guān)於致富道路,鄧小平指出:“要允許一部分地區(qū)、一部分企業(yè)、一部分工人農(nóng)民,由於辛勤努力成績大而收入先多一些,生活先好起來。一部分人生活先好起來,就必然產(chǎn)生極大的示范力量,影響左鄰右舍,帶動其他地區(qū)、其他單位的人們向他們學(xué)習(xí)。這樣,就會使整個國民經(jīng)濟不斷地波浪式地向前發(fā)展,使全國各族人民都能比較快地富裕起來。”關(guān)於致富保証,鄧小平指出:“不加強精神文明的建設(shè),物質(zhì)文明的建設(shè)也要受破壞,走彎路。光靠物質(zhì)條件,我們的革命和建設(shè)都不可能勝利。”隻要我們堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),發(fā)揮黨領(lǐng)導(dǎo)全民致富的核心作用,共同富裕的目標就一定能實現(xiàn)。

扶貧開發(fā)論

扶貧開發(fā)工作不僅是一項經(jīng)濟任務(wù),也是一項政治任務(wù),是關(guān)系到我國未來發(fā)展和長治久安的大政策,是我們黨密切聯(lián)系群眾、關(guān)心群眾的具體體現(xiàn)。鄧小平的扶貧思想包含了豐富的內(nèi)容:

鄧小平指出,扶貧“是一個大政策,一個能夠影響和帶動整個國民經(jīng)濟的政策”。扶貧不是一個此消彼長的過程,而是一個全社會共同進步的過程,是一個國民經(jīng)濟整體推進的戰(zhàn)略,是一個雙贏的結(jié)局。要建設(shè)具有中國特色的社會主義,走共同富裕之路,無論現(xiàn)在還是將來,都必須重視貧困地區(qū)和貧困農(nóng)民。

扶貧是先富幫助后富的一項義務(wù)。鄧小平早在1986年就指出:“我們的政策是讓一部分人、一部分地區(qū)先富起來,以帶動和幫助落后的地區(qū),先進地區(qū)幫助落后地區(qū)是一個義務(wù)。”扶貧絕不是一種恩賜,更不是一種憐憫,而是一項應(yīng)盡的義務(wù)。對於先富裕起來的地區(qū)和人們來說,幫扶貧困最終也是幫助自己。

鄧小平說:“一定要關(guān)心群眾生活。這個問題不是說一句話就可以解決的,要做許多踏踏實實的工作。”要堅持扶貧工作到村到戶,真正使貧困戶受益,絕不能不分貧富平均扶持。他還提出,堅持開發(fā)式扶貧的方針,就是要改變單純“輸血”式的救濟,更主要的是幫助農(nóng)民學(xué)習(xí)科技,改善經(jīng)營,提高能力,獲取信息,開辟致富門路,增強自身“造血”功能。(孟志中 陳佔安)